私たち人間は言語を通じて意思疎通を図りますが、動物たちもまた、それぞれの方法でコミュニケーションを行っています。彼らの「言語」はどのような仕組みになっているのでしょうか?今回は、動物言語の驚くべき世界をご紹介します。

動物のコミュニケーションとは?

動物のコミュニケーションとは、音声、体の動き、化学信号、視覚信号などを使って情報を交換する行動を指します。これらは、仲間への警告、繁殖のためのアピール、縄張りの主張、捕食者の存在の知らせなど、さまざまな目的で使用されます。

代表的な動物言語の例

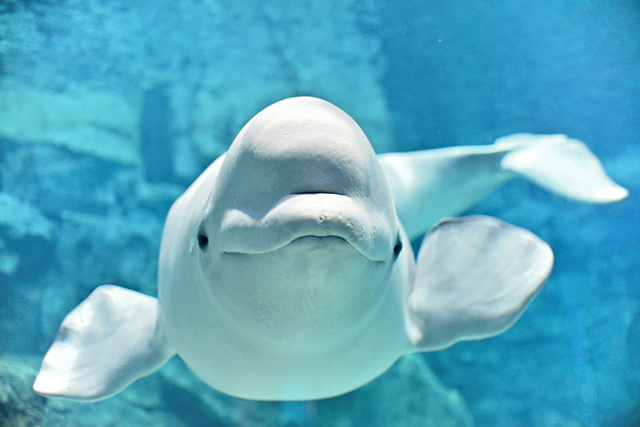

イルカのクリック音とホイッスル

イルカはクリック音やホイッスル音を使い分けてお互いにコミュニケーションを取ります。この音は、仲間の識別、遊び、協力行動に利用されていると考えられています。また、個体ごとに異なる”名前”のようなホイッスルがあることも分かっています。

イルカのクリック音(クリック音波)は、エコーロケーション(エコーロケーティング)と呼ばれる能力の一部であり、イルカが環境を感知し、周囲の物体を特定するために使用します。これを詳細に説明すると、以下のような特徴があります。

1. 音の生成メカニズム

イルカはクリック音を鼻腔の一部である「音源器官(phonic lips)」で生成します。この音源器官は、気流を利用して振動を起こし、高周波のクリック音を発生させます。音波はイルカの額の中にある脂肪組織「メロン(melon)」を通過し、方向性を持った音束として前方に放射されます。

メロンは音波の集束レンズとして機能し、音波を効率的に環境に伝えるための役割を果たします。

2. 音の特徴

クリック音は高周波数(約20 kHzから150 kHz)にわたる短いインパルス状の音波です。この高周波の性質により、イルカは非常に詳細な情報を得ることができます。

クリック音には次の特徴があります

- 短い持続時間:通常、数十マイクロ秒から数ミリ秒。

- 高い指向性:エネルギーが集束しており、特定の方向に音波を集中させる。

- 広い周波数帯域:周波数が広いため、物体の形状や質感を識別しやすい。

3. 音波の反射と解析

イルカがクリック音を放出すると、音波は周囲の物体(例えば魚、岩、または水面)に当たり、反射して戻ってきます。この反射音(エコー)はイルカの下顎骨にある脂肪組織を通じて受信され、内耳に送られます。

イルカの脳はこの反射音を解析し、次のような情報を得ることができます:

- 距離:エコーが戻ってくるまでの時間差(往復時間)から計算。

- 大きさと形状:反射波の強度とタイミングの分布。

- 材質:エコー波のスペクトルの変化から推測。

- 移動速度:ドップラー効果(音波の周波数変化)を利用。

4. エコーロケーションの用途

イルカはエコーロケーションを用いて、以下の目的で環境を把握します:

- 獲物の捕捉:魚やイカなどの餌を正確に特定。

- 障害物の回避:水中の岩や船舶などの物体を避ける。

- 群れ内のコミュニケーション:音波を使って仲間と連携を取る。

5. 人工音響システムへの応用

イルカのエコーロケーションは、ソナー技術のモデルとして研究されています。特に、水中探査や非破壊検査技術で、イルカの音波制御技術が応用されています。

イルカのクリック音は、彼らの生態や知性を理解する上で欠かせない要素であり、自然界における進化の驚異を示す好例と言えます。

ミツバチのダンス

ミツバチのダンスは、ミツバチ(特に働きバチ)が巣内で他の蜂に餌場の位置や質を伝達するための行動であり、生物学的に「コミュニケーション」の一例として広く研究されています。このダンスの研究は、オーストリアの動物行動学者カール・フォン・フリッシュによって体系的に解明され、彼は1973年にノーベル生理学・医学賞を受賞しました。

ダンスの種類

ミツバチのダンスには主に以下の2種類があります

- 円形ダンス(Round Dance)

- 内容: 働きバチが円を描くように動きます。

- 目的: 餌場が巣から半径50~100メートル以内の近距離にある場合に使用。

- 情報: 餌場の「距離」のみを伝える。方向は伝わらず、仲間は匂いを頼りに餌場を探します。

- 8の字ダンス(Waggle Dance)

- 内容: 働きバチが8の字を描きながら、その中央部分でお尻を振る(ワグルする)動きを含む。

- 目的: 餌場が巣から100メートル以上の遠距離にある場合に使用。

- 情報: 餌場の「方向」と「距離」の両方を伝える。

- 方向: 太陽を基準にした角度(太陽と餌場を結ぶ線の角度)が、ダンス中のお尻を振る部分の角度で表されます。

- 距離: お尻を振る時間の長さや振動の回数が餌場までの距離に比例します(たとえば、1秒のワグルは約1kmを示唆)。

ダンスが伝える情報の詳細

ミツバチのダンスは非常に洗練されており、以下のような情報を含みます:

- 方向

- ミツバチは太陽の位置を基準に方向を伝えます。

- 巣内は暗いため、ダンスの方向は「重力」を基準に置き換えられます。つまり、垂直上向きは太陽の方向を表し、そこから角度を調整して餌場の方角を示します。

- 距離

- ダンスのワグル部分でのお尻の振動回数や速度が、餌場までの距離を示します。

- より遠い餌場ほどワグルが長くなり、振動の回数も増加します。

- 餌の質

- 餌(蜜や花粉)の質が高いほど、ダンスが活発で、仲間を誘う働きバチの数も増えます。

- 働きバチは餌の匂いを巣に持ち帰り、ダンス中にそれを他の仲間に嗅がせることで餌の種類も伝えます。

科学的背景

感覚と環境適応

ミツバチが正確に餌場の位置を伝達できる背景には、以下の要素があります

- 太陽の位置の認識

- ミツバチは太陽の動きを補正する「内部時計」を持っており、曇りの日でも偏光感覚を用いて太陽の位置を特定できます。

- 重力感覚

- 巣の内部では重力を基準に方向を伝達し、外部では太陽を基準に置き換える能力があります。

- 空間記憶

- ミツバチは餌場の位置を記憶し、帰巣本能と組み合わせて高精度な伝達が可能です。

ダンスの適応的意義

ミツバチのダンスは、効率的な餌場探索と採餌活動を可能にし、コロニー全体の生存率を高めます。このコミュニケーション手段は、特に餌が点在する広範な環境に適応する形で進化したと考えられています。

最新研究と応用

- 人工知能との関連: ミツバチのダンスは、ロボット工学や群知能(スワームインテリジェンス)の研究においても重要なモデルとなっています。

- 環境モニタリング: ミツバチの行動を観察することで、環境変化や農薬の影響を評価する研究が進んでいます。

ミツバチのダンスは、単なる動物行動学の対象を超え、進化生物学、生態学、さらにはテクノロジー分野にまで影響を与える重要な研究対象です。その正確さと適応性は、自然界における驚くべき進化の成果といえます。

鳥の歌声

鳥の歌声(さえずり)は、鳥類が発する音声の中でも特に目立つ特徴の一つで、生態学、行動学、生物音響学の観点から深く研究されています。

鳥の歌声の主な目的

鳥の歌声は、生物学的に以下のような目的を持っています

- 縄張りの主張

- 雄鳥が自身の縄張りを宣言し、他の鳥に警告するために歌います。歌声はその鳥の健康状態や強さをアピールする役割も果たします。

- 例: スズメ、ヒバリ。

- 繁殖相手の誘引

- 主に繁殖期に雄が雌を惹きつけるために複雑で美しい歌を歌います。この際、歌声の複雑さや音域の広さは、雄の繁殖能力や遺伝的な適応性を示す指標となります。

- 例: ウグイス、コマドリ。

- 社会的コミュニケーション

- 群れでの協調や警戒音の共有も含まれます。例えば、鳴き声を使って危険を知らせたり、群れのメンバー同士の位置を確認したりします。

鳥の歌声の音響的特徴

- 周波数帯域

鳥の歌声は、種によって異なる周波数帯域を持ちます。一般的に2〜8 kHzの範囲で、多くの鳥が人間に聞こえる範囲内で歌いますが、一部の鳥はそれを超える高周波も使います。- 低周波を使う鳥: フクロウ(長距離伝達に適している)

- 高周波を使う鳥: キクイタダキ(密林内での伝達に適している)

- モチーフとリズム

鳥の歌声には、反復的なモチーフや特有のリズムがあります。これらは種ごとに異なり、音声学的な「サイン」として機能します。- 例: ヒバリの長く複雑な歌、メジロの短く明確なフレーズ。

- スペクトログラム解析

鳥の歌声はスペクトログラム(時間-周波数解析)を用いて研究されます。これにより、音の持続時間、周波数の変化、声紋の特性が視覚的に明らかになります。

歌声の学習と遺伝

鳥の歌声は、以下のような学習と遺伝の影響を受けます

- 先天的な声

一部の鳥は遺伝的に決まった「本能的な歌声」を持ちます。このタイプの鳥は、ほぼ生得的に歌声を発します。- 例: ハト、チャバラヒタキ。

- 学習による習得

スズメ目の一部では、幼鳥が親鳥や近隣の鳥から歌声を学ぶ「模倣学習」が見られます。学習は通常、幼少期の「クリティカル・ピリオド」(敏感期)に行われます。- 例: コマドリ、カナリア。

- 文化的変化

鳥の歌声は地域によって異なる「方言」を持つ場合があります。この変化は群れや地域単位で伝達され、社会的・文化的要因が影響します。

環境と歌声の適応

鳥の歌声は、環境によって適応が見られます

- 森林環境

森林内では音の反響や減衰が影響を及ぼします。そのため、低周波でゆっくりとした鳴き声が好まれます。- 例: ツツドリ。

- 開けた環境

開けた場所では、高周波で遠くまで届く鳴き声が有利です。- 例: ヒバリ。

- 都市環境

都市部では、人間活動による騒音(低周波成分が多い)に対抗するため、一部の鳥は高周波の鳴き声を増加させる適応が観察されています。- 例: スズメの都市方言。

鳥の歌声の研究分野

- 生物音響学

鳥の歌声の物理的特徴(周波数、強度、リズムなど)を測定し、分析する学問です。 - 行動生態学

鳥の歌声が行動や繁殖成功率にどのように影響するかを研究します。 - 神経科学

鳥の脳内で歌声が生成され、学習されるメカニズム(例: 鳥類の「歌核」)を解明する分野です。 - 保全生物学

鳥の歌声を用いて種の分布や個体数を把握し、生態系の健康状態をモニタリングします。

鳥の歌声は、種の特徴や環境への適応、学習のメカニズム、進化など多くの情報を提供してくれる興味深い研究対象です。

犬と猫のボディランゲージ

犬と猫のボディランゲージ(身体言語)は、それぞれの種が持つ独自のコミュニケーション手段であり、感情や意図を理解する上で重要です。

犬のボディランゲージ

犬は群れでの生活に適応して進化しており、他者とのコミュニケーション能力が非常に発達しています。そのため、身体の動きや姿勢を用いて感情や意図を伝えることが得意です。

1. 耳の位置

- 前向き・直立: 興味や集中を示します。相手や物に対して注意を払っています。

- 後ろ向き・ピンと張る: 緊張、恐怖、または従属を示します。

- 垂れた状態: リラックスしているか、落ち着いていることを表します。

2. 尾の動き

- 高く振る尾: 喜びや興奮を示します。ただし、速く激しく振る尾は緊張やストレスも含む場合があります。

- 尾を下げる・足の間に挟む: 恐怖や服従を示します。

- 尾を水平に保つ: 警戒心を示します。

3. 体全体の姿勢

- 前傾姿勢: 遊びたい、興味があるといったポジティブな意図を表します。

- 低姿勢・体を小さく見せる: 恐怖や従属の意思を表します。

- 直立し、体を大きく見せる: 威嚇や攻撃の準備を示すことがあります。

4. 表情と口

- 口が開いて舌を出している: リラックスしていることを表します。

- 唇を引き上げて歯を見せる(唸る): 威嚇のサイン。

- 口角をなめる: ストレスや不安を感じている場合のサイン。

猫のボディランゲージ

猫は単独生活に適応した動物であり、自己防衛と個体間の微妙なコミュニケーションに特化しています。そのため、犬とは異なる形でボディランゲージを用います。

1. 尾の動き

- 垂直に立った尾: フレンドリーでリラックスした状態を表します。特に先端が少し曲がる場合、喜びのサインです。

- 速く揺れる尾: イライラや攻撃の予兆を示します。

- 尾を膨らませる: 恐怖や防衛的な態度を表します。

2. 耳の位置

- 前方を向く耳: 好奇心や集中を示します。

- 横向きや後ろ向きの耳: 不安、恐怖、または攻撃的な感情を示すサイン。

- 耳を伏せる: 極度の恐怖や防衛的な状態。

3. 体全体の姿勢

- 体を丸めて縮める: 恐怖や服従の意図を表します。

- アーチ状の背中(毛を逆立てる): 防衛姿勢や威嚇を示します。

- リラックスした姿勢(寝転がる、伸びる): 安心している状態。

4. 表情と瞳孔

- 瞳孔が広がる: 興奮、恐怖、または緊張を表します。

- ゆっくりとまばたき: リラックスした状態や信頼の表現。

- ひげが前方に出る: 好奇心や攻撃的な姿勢。

- ひげが後方に引かれる: 恐怖や防衛の姿勢。

動物言語の研究の進展

近年の科学技術の進歩により、動物言語の研究は飛躍的に進んでいます。

- AIの活用: 人工知能を用いて動物の音声パターンを解析し、それがどのような意味を持つのかを解明しようとする試みが進んでいます。

- フィールドワーク: 野生動物の行動を長期間観察し、コミュニケーション方法を詳しく調べる研究が行われています。

特にイルカやクジラの音声、鳥の歌声、サルの警告音などは詳細に研究されており、人間の言語と似た構造を持つ可能性が示唆されています。

動物言語の限界と可能性

動物のコミュニケーションは、人間の言語と比べるとシンプルで限定的であるとされることが多いです。しかし、これにはまだ多くの未知の部分があり、動物たちの言語的な能力は私たちが想像する以上に豊かである可能性があります。

また、動物と言語の研究は、人間と動物の共通点を理解し、私たちが自然とどのように調和していけるかを考えるきっかけを与えてくれます。

まとめ

動物たちの「言語」は、種ごとに異なる方法で展開されています。音声、視覚、化学信号、体の動き…。これらは人間の言語とは異なりますが、そこには彼らなりの深い意味と目的があります。

これからも動物言語の研究が進むことで、彼らの世界をより深く理解できる日が来るでしょう。自然界の「声」に耳を傾けてみませんか?