日本の妖怪は、古代から現代に至るまで、民間伝承や文学、絵画、映画などさまざまなメディアで語り継がれてきました。それらは、単に恐ろしい存在であるだけでなく、自然現象や人々の心理、社会的な問題を反映したものでもあります。妖怪には数え切れないほどの種類があり、地域や時代によってその特徴や物語が異なるのも魅力の一つです。

妖怪の起源と歴史

妖怪という言葉は、元々「妖」「怪」といった漢字から成り立っており、どちらも不気味な存在を示します。しかし、妖怪の概念は、単なる怪物や幽霊にとどまらず、異常な自然現象や不思議な出来事を指す場合もあります。日本における妖怪の起源は、奈良時代や平安時代の『日本書紀』や『源氏物語』にまでさかのぼりますが、特に江戸時代に妖怪が急速に民間信仰として広がりを見せました。

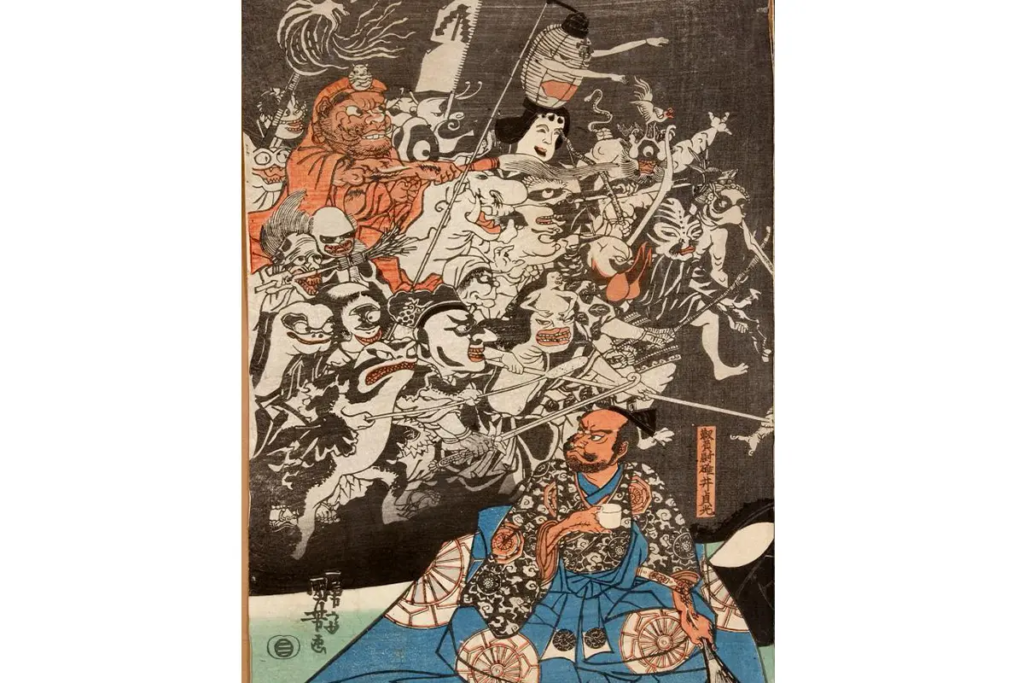

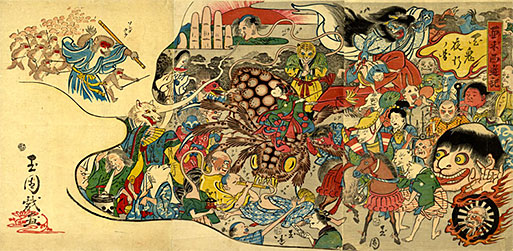

江戸時代の『妖怪絵巻』や『百鬼夜行図』などには、様々な妖怪が描かれ、庶民の間で語り継がれるようになります。これらの作品は、妖怪の特徴や能力を視覚的に伝えるだけでなく、民衆が恐れるべきもの、あるいは警戒すべき道徳的な教訓を伝える手段としても機能していました。

妖怪絵巻(ようかいえまき)は、日本の伝統的な絵巻物の一種で、妖怪や怪異、妖精などの不思議な存在を描いた作品です。これらの絵巻は、江戸時代を中心に制作されることが多く、妖怪をテーマにした物語や風景が描かれ、当時の人々が抱いた妖怪に対する恐れや好奇心が表現されています。

妖怪絵巻には、実際の事件や民間伝承に基づいたものも多く、さまざまな種類の妖怪が登場します。例えば、夜行性の怪物や奇妙な姿をした生物、妖精や霊的な存在などが描かれており、妖怪の特徴や能力についての情報が含まれることもあります。

また、妖怪絵巻は単なる絵画作品にとどまらず、物語性を持ち、絵巻を展開していくことで視覚的に物語が進行していく形式が特徴です。妖怪絵巻の目的は、娯楽や教訓を与えること、または特定の伝説や地域の民間信仰を紹介することなどがありました。

代表的な妖怪絵巻には「東海道五十三次妖怪絵巻」や「妖怪百物語絵巻」などがあります。

「百鬼夜行図」(ひゃっきやこうず)とは、日本の伝統的な絵画の一種で、夜に妖怪や幽霊、怪異の存在が行進する様子を描いたものです。この図は、特に江戸時代に多く描かれましたが、最も有名なものは、絵師・鳥山石燕(とりやま せきえん)によるものです。

百鬼夜行の題材は、夜に鬼や妖怪たちが行列を作って街を徘徊するという民間の伝承や信仰に基づいています。これらの妖怪や怪異は、各種の伝説や宗教的な考え方、民間の言い伝えから派生しています。

絵の中には、さまざまな種類の妖怪が描かれており、例えば、河童や天狗、狐、鬼などが行進しています。百鬼夜行図は、妖怪や鬼の姿を視覚的に表現することで、当時の人々が持っていた怪異への恐怖や興味を示しています。また、これらの絵画は、日本の妖怪文化の重要な遺産とされており、今日でも妖怪や日本の民間信仰に関心を持つ人々に親しまれています。

日本の代表的な妖怪

日本の妖怪には、数多くの種類が存在します。いくつかの代表的な妖怪をご紹介します。

河童(かっぱ)

河童は、水辺に住むとされる妖怪で、人々を水中に引き込むことがあるとされています。特徴的な姿をしており、カメのような体に、頭に皿のようなものを載せています。この皿が乾くと力を失うため、水辺での接触を避けることが大切だとされてきました。

鬼(おに)

鬼は、大きな力を持った恐ろしい妖怪として広く知られています。多くは山に住んでおり、角や爪、赤い肌などの特徴を持ち、邪悪な存在として描かれます。しかし、鬼は必ずしも悪い存在ではなく、時には守護者や試練の象徴として描かれることもあります。

座敷童子(ざしきわらし)

座敷童子は、家に幸運をもたらすとされる小さな妖怪です。家の中に住み、子供の姿をしていることが多く、彼らが現れると家が繁栄すると言われています。逆に、座敷童子がいなくなると家に不幸が訪れるとも言われています。

天狗(てんぐ)

天狗は山の神としても信仰される妖怪で、しばしば鳥のような顔を持ち、長い鼻や羽を持っています。天狗は非常に強力で、武士道を重んじた存在として描かれることが多いですが、悪戯好きで人々を試すような性格を持つこともあります。

ろくろ首(ろくろくび)

ろくろ首は、首が非常に長く伸びる妖怪で、夜に出現すると言われています。彼女たちは、通常は人間の姿をしているが、夜になるとその首を長く伸ばして恐怖を与えることがあります。

妖怪は日本だけではない?海外の妖怪

妖怪は、世界中の様々な文化や伝承に登場する神秘的な存在や怪異的な存在を指します。日本の妖怪に限らず、海外にも多くの妖怪が存在します。いくつかの国から代表的な妖怪を紹介します。

アメリカ – スキリー・マン (The Skinwalker)

スキリー・マンは、主にアメリカ南西部のナバホ族の伝承に登場する怪物です。通常は人間の姿を持っており、他の動物に変身する能力を持つとされています。変身は悪意を持って行われ、呪術や黒魔術と関連付けられることが多いです。スキリー・マンは、しばしば人々を恐怖に陥れ、特に夜間に目撃されることが多いとされています。

メキシコ – ラ・ヨローナ (La Llorona)

ラ・ヨローナは、メキシコの民間伝承に登場する悲劇的な女性の幽霊です。伝説によれば、彼女は自分の子供たちを溺死させ、その後、悔い改めながらもその子供たちを探し続けると言われています。彼女は夜の川辺に現れ、涙を流しながら「子供たちを返して!」と叫ぶ姿が目撃されることがあります。ラ・ヨローナは、地域によって異なるバリエーションが存在します。

ヨーロッパ – ヴァンパイア

ヴァンパイアは、ヨーロッパを中心に広まった伝承で、不死で血を吸う怪物です。ヴァンパイアは、夜間に活動し、生きている人間の血を吸うことで生き続けると言われています。最も有名なヴァンパイアは、ドラキュラ公の伝説に登場するドラキュラですが、ヴァンパイアに関する伝承は各国に多く存在します。例えば、東ヨーロッパでは「ストリゴイ」や「リシ・ヴァンパイア」などの地域ごとのバリエーションがあります。

スラブ – ババ・ヤガ (Baba Yaga)

ババ・ヤガは、スラブの民間伝承に登場する魔女で、非常に強力で恐ろしい存在です。彼女は、腐った小屋に住み、空飛ぶ槌で空を飛ぶと言われています。ババ・ヤガは、善悪両面で描かれますが、通常は冒険者や困っている人々に試練を与え、彼らの力を試す存在として描かれます。

アフリカ – アスワング (Aswang)

アスワングは、フィリピンをはじめとする東南アジアやアフリカの伝承に登場する怪物で、人間の形をしていることもありますが、夜になると血を吸ったり、肉を食べたりする変異をすることがあります。アスワングは家畜や子供を襲い、特に妊婦や赤ん坊に対しては非常に危険とされています。

北アメリカ – チュパカブラ (Chupacabra)

チュパカブラは、1990年代に中南米から広まった伝説で、家畜、特にヤギの血を吸う怪物として描かれています。チュパカブラの姿は様々に語られ、爬虫類のような肌を持つもの、犬のような姿をしたもの、または羽を持つ鳥のようなものなど、目撃情報によって異なります。

中国 – 鬼 (Gui)

中国の「鬼(Gui)」は、死者の魂が成仏できずに彷徨う存在として描かれます。多くの伝説では、鬼は悪しき行いをした人間の魂がなり、その霊は復讐心を持って現れることが多いです。鬼は、見た目が恐ろしいことが多く、特に「鬼門」や「夜行鬼」として恐れられています。

インド – ラクシャサ (Rakshasa)

ラクシャサは、インドの神話や伝説に登場する悪しき魔物で、人間に化けることができると言われています。ラクシャサは、夜間に活動し、戦争や破壊を引き起こす存在として描かれます。ヒンドゥー教の神話では、ラーマヤナの物語に登場するラーヴァナがラクシャサの王として知られています。

海外の妖怪や怪物は、それぞれの文化に根ざした特有の恐怖や神話的要素を反映しています。これらの妖怪たちは、人々の信仰や文化的な背景を反映し、時に教訓を与える存在でもあります。

妖怪と社会・文化の関係

妖怪は、単なる恐怖の対象としてだけではなく、日本の社会や文化に対する深い示唆を与えています。例えば、妖怪に関する物語は、自然災害や疫病の原因を説明するための手段として使われることがありました。地震や台風などの災害が発生した際には、河童や鬼、さらには神々や精霊の仕業として伝えられ、自然災害の原因不明な部分を妖怪の仕業とすることで、人々の不安を和らげる役割も果たしていたのです。

また、妖怪には道徳的な教訓を込めたものも多く、人々に道徳を守らせるための手段として機能していました。例えば、夜遅くまで外出してはいけない、川で遊んではいけない、といったルールは、妖怪の物語を通じて伝えられました。

妖怪の現代文化への影響

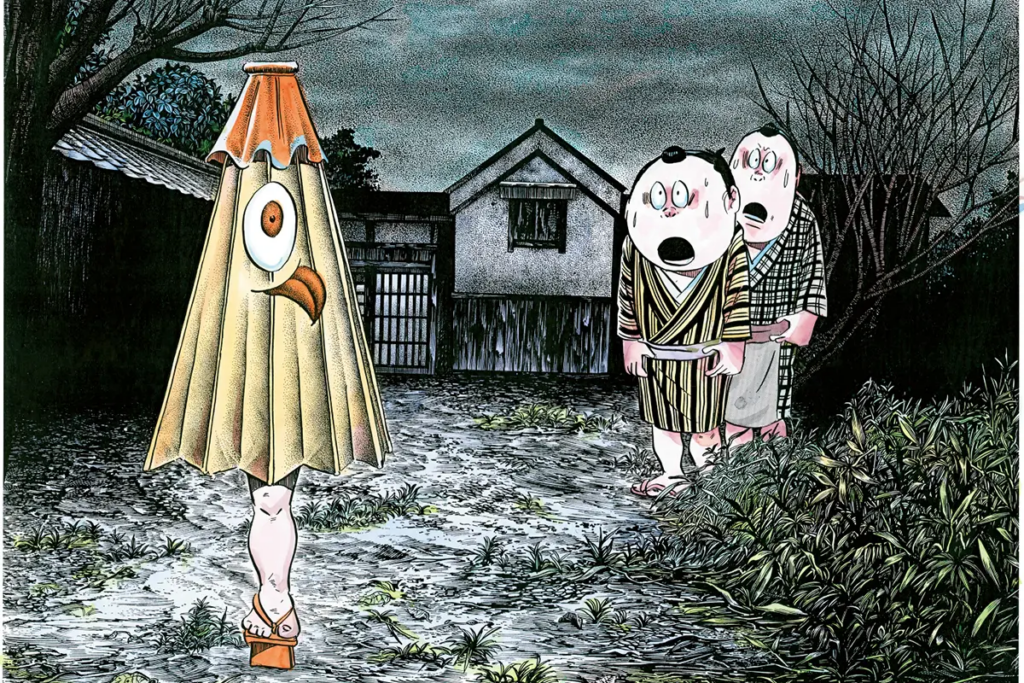

近年では、妖怪は現代のポップカルチャーにも大きな影響を与えています。映画やアニメ、マンガなどで妖怪が登場することは珍しくなく、また、昔の妖怪が現代風にアレンジされることもよくあります。例えば、アニメ『ゲゲゲの鬼太郎』や映画『千と千尋の神隠し』では、妖怪や精霊が重要な役割を果たしており、妖怪というテーマが現代の物語にも深く組み込まれています。

また、妖怪をテーマにした観光地やイベントも増えており、例えば、京都の「妖怪道中」や、妖怪博物館など、観光や学術的な活動にも妖怪は利用されています。妖怪は、単なる怖い存在ではなく、日本の歴史や文化、そして現代のクリエイティブな作品に影響を与え続けているのです。

妖怪が登場するアニメや映画は多く、さまざまなジャンルで描かれています。以下は代表的な作品をいくつかご紹介します。

アニメ:

- 「ゲゲゲの鬼太郎」

- 日本の妖怪をテーマにしたアニメで、鬼太郎とその仲間たちが妖怪と戦うストーリー。1959年から何度もリメイクされており、最も有名な妖怪アニメの一つです。

- 「夏目友人帳」

- 妖怪と人間の関わりを描いた作品で、主人公の夏目貴志が妖怪たちと出会い、友人帳に記された名前を返すことを主題にしています。

- 「妖怪ウォッチ」

- 主人公が妖怪と友達になり、彼らの力を借りてさまざまな問題を解決するコメディアニメ。子供向けですが、妖怪の多様さとユーモアが魅力です。

- 「百鬼夜行の星」

- 江戸時代を舞台にした妖怪をテーマにした作品で、百鬼夜行に参加する妖怪たちの物語を描いています。

- 「物語シリーズ」

- 物語シリーズの中で、吸血鬼や妖怪など、さまざまな存在が登場し、登場人物との絡みが描かれます。

映画:

- 「千と千尋の神隠し」

- 宮崎駿監督による作品で、神々や妖怪のようなキャラクターが多数登場します。千尋が神隠しの世界で様々な妖怪的存在と遭遇します。

- 「妖怪大戦争」

- 宮崎駿の『千と千尋の神隠し』に触発された部分もありますが、日本の妖怪たちが一堂に会して戦う内容の映画です。

- 「陰陽師」

- 平安時代を舞台にした映画で、陰陽師・安倍晴明が妖怪や霊的な存在と対峙する物語です。妖怪が物語に深く絡みます。

- 「怪物」

- 妖怪や超自然的な要素が強調された韓国の映画。心霊現象と妖怪の絡みが特徴的です。

- 「四谷怪談」

- 江戸時代に伝わる怪談を基にした映画。人間と妖怪的な存在との関わりを描いています。

これらのアニメや映画では、妖怪のさまざまな側面や文化的な背景が描かれており、非常に多様な妖怪が登場します。妖怪に関する作品は、日本の伝統や民間伝承に基づいたものが多いので、それぞれの妖怪の背景についても深掘りすることができます。

まとめ

日本の妖怪は、その多様性と深い文化的背景によって、今なお多くの人々に魅力を与えています。古代から現代に至るまで、妖怪は日本人の心に深く根ざしており、単なる怖い話にとどまらず、自然現象や社会的な価値観を反映する存在です。妖怪を通して、日本の歴史や文化を学ぶことは、非常に興味深い経験となるでしょう。