SNSプラットフォームであるX(旧Twitter)では、ユーザーが安心して利用できる環境を維持するために、コミュニティガイドラインや利用規約が設けられています。しかし、これらの規約に違反するとアカウントがロックされたり、最悪の場合凍結されることもあります。本記事では、具体的にどのような行動がNGとされるのかを詳しく解説します。

スパム行為

1.1 同じ内容を繰り返し投稿

同じツイートを短期間に繰り返し投稿することは、スパム行為と見なされる可能性があります。また、リンクを過剰に共有する行為も要注意です。

1.2 不自然なフォローやアンフォロー

大量にフォローやアンフォローを繰り返す行為は、「フォロワー稼ぎ」として運営から警告を受ける可能性があります。

1.3 自動化ツールの乱用

ボットや自動化ツールを利用してツイートやフォローを行う行為は、規約違反となる場合があります。

嫌がらせやハラスメント

2.1 攻撃的な言葉やヘイトスピーチ

他人を攻撃したり、差別的な発言をすることは即座に通報される可能性があります。特に、特定の人種、性別、宗教に対するヘイトスピーチは厳しく取り締まられています。

2.2 他人を執拗に攻撃する行為

特定の個人に対して繰り返し攻撃的なリプライを送る行為も禁止されています。

SNSでの誹謗中傷に関するケースは多岐にわたりますが、具体的な例をいくつか挙げて、一般的な特徴や法的な視点について説明します。

具体的なケース例

1. 芸能人への誹謗中傷

有名人やインフルエンサーがSNSで誹謗中傷を受けるケースは頻繁に報道されています。

例:

- ある芸能人がテレビ番組での発言や行動を批判され、SNSで侮辱的なコメントやデマを拡散される。

- 匿名アカウントから繰り返し「〇ね」「消えろ」などの言葉を投稿される。

特徴:

匿名性を利用した攻撃が多い。また、一部の投稿が拡散され、多数の人から攻撃を受ける「集団攻撃」に発展することがある。

2. 学校や職場でのいじめとSNS

学校や職場での人間関係が原因で、SNSを使ったいじめが発生するケース。

例:

- 学校の生徒が、特定のクラスメートについて「臭い」「ブス」などの悪口を書き込む。

- 職場で特定の社員の悪評を広める匿名アカウントが作成される。

特徴:

現実世界のいじめがSNS上で延長される形で起こる場合が多い。対象者が気づくようにタグ付けやダイレクトメッセージを送ることもある。

3. 商品やサービスに対する悪意あるレビュー

企業や個人事業主が提供する商品やサービスに対し、悪意のあるレビューが投稿されるケース。

例:

- 飲食店のレビューサイトやSNSで、事実に基づかない悪評を投稿し、営業妨害につながる。

- 個人のビジネスに対して「詐欺師」「最低の対応」などと書き込みがされる。

特徴:

匿名性だけでなく、競合他社による組織的な嫌がらせの場合もある。

4. 個人情報の晒し(ドクシング)

特定の個人に対する攻撃として、個人情報(住所、電話番号、顔写真など)をSNS上で公開されるケース。

例:

- SNSでの意見の対立が原因で、相手の個人情報を晒す行為が行われる。

- 「〇〇はこういう人間」と個人のプライバシーを暴露する投稿がされる。

特徴:

被害がSNS内だけにとどまらず、実生活に影響を及ぼす深刻な被害につながる。

法的な視点

SNSでの誹謗中傷は、以下の法律に抵触する可能性があります。

- 名誉毀損罪(刑法230条)

- 公然と事実を摘示し、他人の名誉を傷つけた場合に成立。

- 例: 根拠のない噂やデマを広める。

- 侮辱罪(刑法231条)

- 公然と事実を示さず、他人を侮辱した場合に成立。

- 例: 「バカ」「〇ね」などの投稿。

- 業務妨害罪(刑法233条・234条)

- 偽計や威力によって業務を妨害した場合に成立。

- 例: 企業や店舗への虚偽レビュー。

- プライバシー侵害

- 個人情報を許可なく公開した場合、民事上の責任が問われる。

- プロバイダ責任制限法

- 被害者は加害者のIPアドレスなどの開示を求めることが可能。

被害にあった場合の対応

- 証拠を保存する

- 該当する投稿やメッセージをスクリーンショットで保存。

- プラットフォームに通報する

- 各SNSの通報機能を利用して投稿の削除を依頼。

- 弁護士に相談する

- 法的手続きを検討する場合、専門家に相談する。

- 警察に相談する

- 明確な脅迫や個人情報晒しなどの場合は、速やかに警察に届け出る。

SNSでの誹謗中傷は、被害者に深刻な精神的ダメージを与える問題です。適切な対応をとるとともに、誹謗中傷を行わないという意識を社会全体で高める必要があります。

プライバシーの侵害

3.1 個人情報の公開

他人の電話番号、住所、メールアドレスなどの個人情報を無断で公開することは重大な違反行為です。

3.2 無断撮影や無許可での画像共有

肖像権を侵害するような行為、特に無断で撮影した写真を共有することはトラブルの原因になります。

4. 偽情報の拡散

4.1 虚偽のニュースやデマ

誤解を招く情報や意図的に作成されたデマを拡散する行為は、重大な影響を与える可能性があります。

4.2 詐欺的行為

金銭を騙し取るためのリンクを投稿することや、詐欺に関連する行動は即座に凍結対象となります。

著作権侵害

5.1 無断転載

他人が作成した画像や文章を無断で転載することは著作権侵害に該当します。

5.2 違法コンテンツのシェア

違法に取得された動画や音楽の共有は、運営による迅速な対応が行われます。

違法行為や規約違反のコンテンツ投稿

6.1 違法薬物や武器に関する投稿

違法行為を助長する投稿や、それに関連する画像・情報を共有する行為は即座に凍結の対象となります。

6.2 暴力や過激なコンテンツ

過激な暴力描写やショッキングなコンテンツの投稿は、多くのユーザーに不快感を与えるため厳しく取り締まられます。

なりすましや虚偽の情報

7.1 偽アカウントの作成

他人になりすます行為や虚偽の情報をプロフィールに記載することは規約違反です。

7.2 パロディアカウントの設定

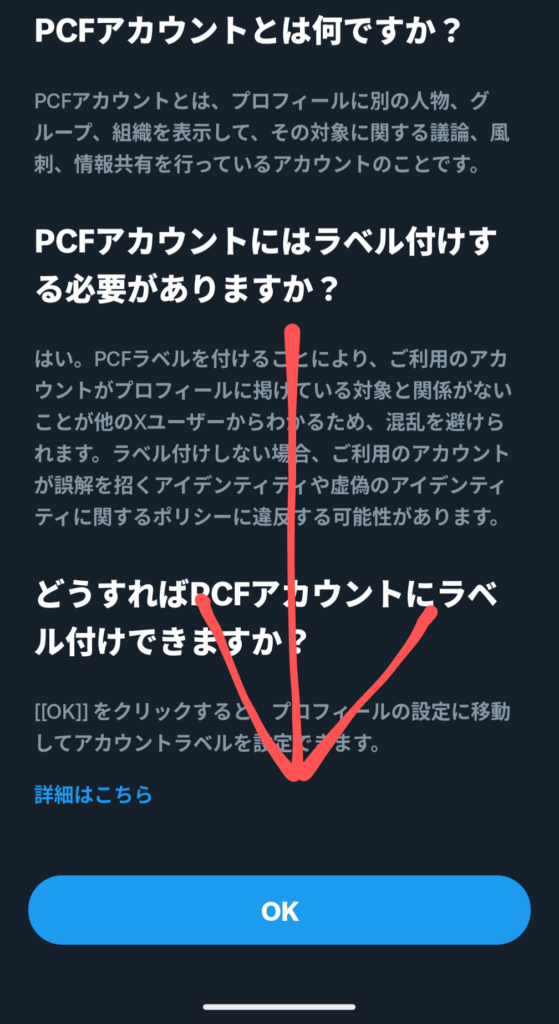

パロディ アカウントのプロフィール ラベルを導入し、プラットフォーム上でこれらの種類のアカウントとそのコンテンツを明確に区別できるようにしています。これらのラベルは、透明性を高め、ユーザーがそのようなアカウントがパロディ化されているエンティティに属していると誤解しないようにするために設計されています。パロディ ラベルは、X の投稿とアカウントの両方に適用され、表示されているコンテンツのソースを明確に示します。パロディ アカウントにラベルが必須になる時期については、近日中に詳細をお知らせします。 これらのアカウントは、X のすべてのアカウントと同様に、X ルール、特に信頼性ポリシーhttps://help.x.com/rules-and-policies/authenticity…を遵守する必要があります。アカウントが本物ではない、または組織を偽装していると思われる場合は、アプリ内またはヘルプセンターからアカウントを報告できます。

好きなアーティストやキャラクターなど自分以外のアイコンにしている人は設定しといた方がアカウント凍結、BANを防げるよ!

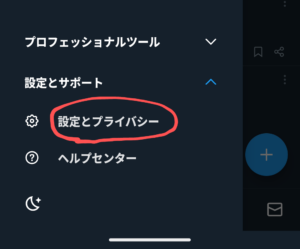

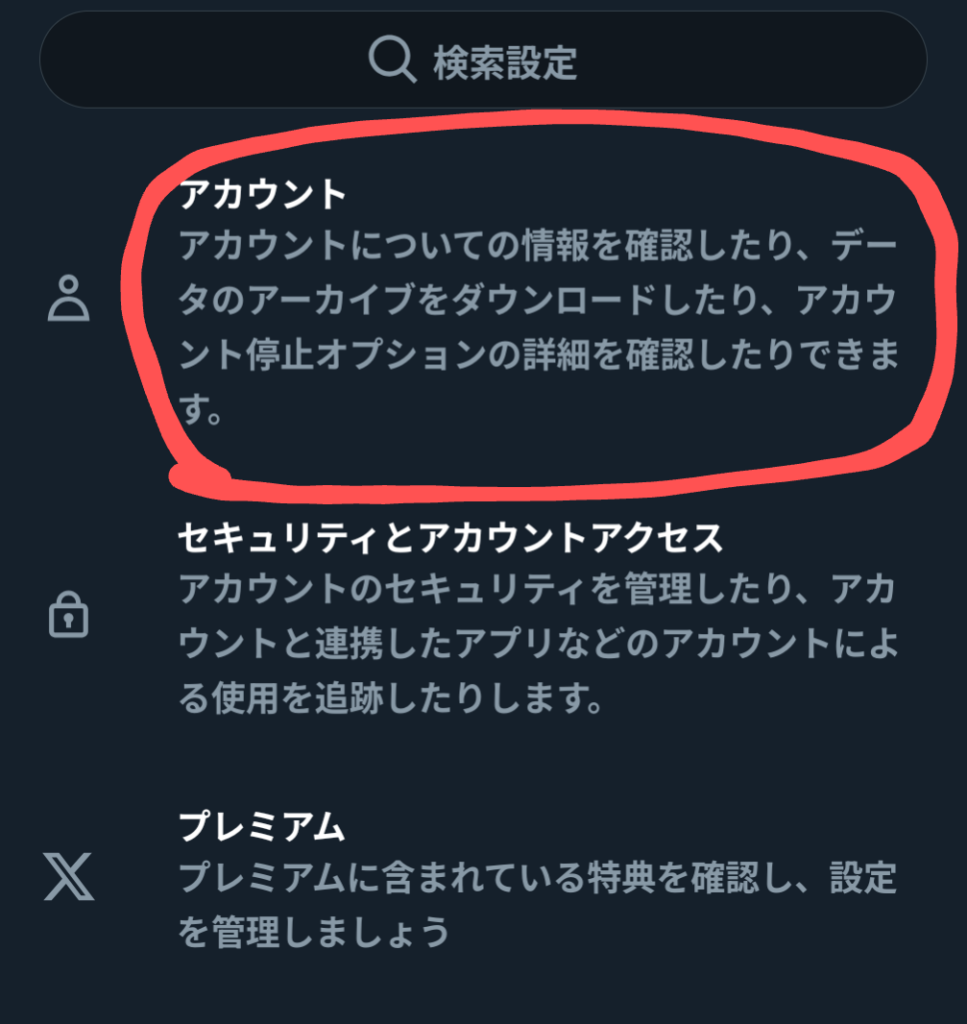

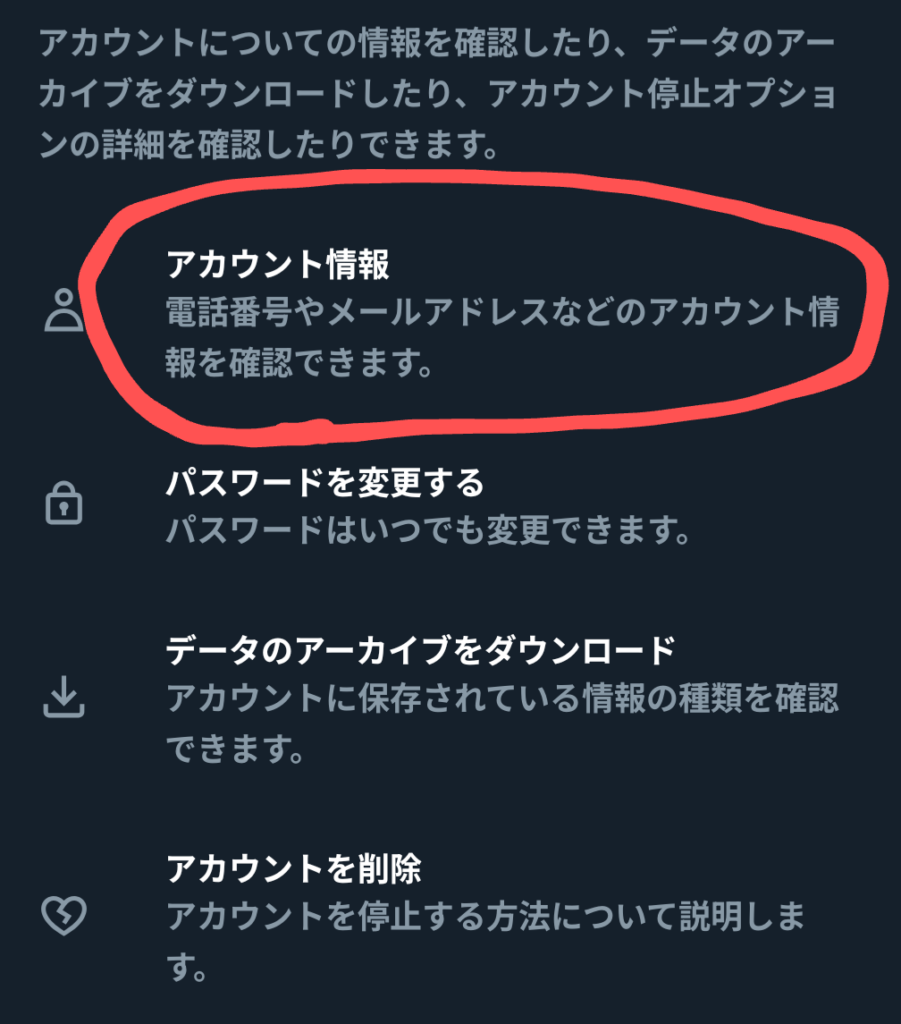

7.3 パロディアカウントの設定方法

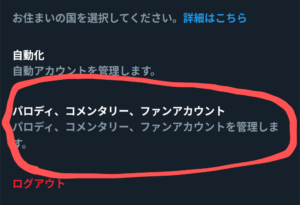

【アイコン】→【設定とプライバシー】→【アカウント】→【アカウント情報】

【パロディ、コメンタリー、ファンアカウント】→【OK】

ホーム画面の@○○○○下に【パロディアカウント】と表示されます。

PCFアカウントとは、プロフィールに別の人物、グループ、組織を表示して、その対象にする議論、風刺、情報共有を行っているアカウントのことです。

7.2 認証バッジの悪用

認証アカウントを装ったり、偽の認証バッジを表示する行為は厳しく禁止されています。

アカウントを守るためのポイント

- ガイドラインを熟読する Xのコミュニティガイドラインを確認し、違反行為を避けるようにしましょう。

- 健全なコミュニケーションを心がける 他人へのリスペクトを忘れず、攻撃的な言動は控えましょう。

- 自動化ツールの使用は慎重に 公式APIを利用する場合でも、規約に従った適切な使い方を心がけましょう。

- プライバシーを重視する 自分や他人の個人情報を不用意に公開しないように注意しましょう。

Xを安全に、楽しく利用するためには、ルールを守ることが最も大切です。アカウントのロックや凍結を防ぐためにも、日々の利用で注意を払いましょう。